こんにちはリュースケです。

今回はブログ記事には絶対に欠かせない”リード文“に関して詳しく書いていきます。

リード文とは今読んでいるこの本文に入る前の”導入文”のことですね。

最初に1つだけ言わせてもらいますと、「リード文がうまくない記事は内容も大したことがない」ことは断言できます。

リード文を軽く考えている方は多いですが、リード文で離脱されてしまったら本文は読まれませんからね。

そしてリード文で心揺さぶる文章を書けていなかったら、間違いなくメインの内容をわかりやすく書けてるはずがありません。

なぜなら本文よりもリード文を書く方がはるかに難しいからです。

こんな方におすすめの記事です

- リード文がうまく書けない

- 読者の滞在時間が短い

- どんな要素を入れれば良いかわからない

リード文では限られた文字数で要点をまとめ上げ、魅力的な文章を書くことが求められます。

息子

息子

まぁそこまで難しく考える必要はありませんが、リード文の書き方1つで”読者の滞在時間“も少なくなりSEO的評価も低くなってしまうことになります。

書き方に決まりはありませんが、最低限の要素を盛り込むことで読者のとって有益な記事と思ってもらうことができます。

- 魅力的なリード文の書き方がわかる

- 入れておくべき項目がわかる

- 本文に誘導するテクニックが手に入る

本記事の内容はもくじよりどうぞ

簡潔にまとめる技術が必要

リード文は短すぎても・長すぎても良くありません。

要点を簡潔にまとめ、さらに魅力的に書かなければなりません。

簡潔にまとめるというのは、意外にも難しいもので記事タイトルと同じくらい時間を掛け考える必要があります。

国語の授業で「この物語を100文字で要点をまとめなさい」というような問題があったと思います。

この問題はリード文作成のための問題だと思います。

リード文の練習としては小説などを読み、要点をまとめる練習をすると簡潔にまとめることができます。

小説に限らずマンガや好きな雑誌など題材は何でも大丈夫です。

重点項目を簡潔に伝える

リード文には絶対に盛り込まなければいけない重要な項目があります。

- 読者が抱えている問題

- 問題を解決できる根拠

- 最後まで読んだときの未来

上記3要素は最低限入れ込むことで、記事の信頼性や目的の内容が書かれているかを読者に示すことができます。

読者が抱えている問題

問題提起をすることで読者の悩みを明確にしてあげます。

解決すること以前に”どんなことが知りたいのか”が曖昧なまま記事を検索している場合があります。

読者は答えを求めている以前に、問題を探している場合もあります。

この記事はこんな問題を抱えている読者におすすめですよー!と提示しておくことで気持ちよく本文を読み進めてもらうことができます。

問題を解決できる根拠

根拠は経験を示すことが1番早いです。

実績を示す例

- ○○会社で何年間働いていた

- 実際に商品を購入した

- オンラインスクールに入会した

- ○○円売り上げた実績がある

上記のように経験を示すことさえできれば実績を示すことは簡単です。

「実際使った感想を知りたい」

「実績豊富な人からの情報が知りたい」

上記のように思うことは必然ですよね。

具体例

- カメラが趣味の私が選ぶ”一眼レフ”

- カメラ専門店で10年間働く私が選ぶ、実際に使い心地が良かった“一眼レフ”

根拠を示すことで読者に安心感を与えることができて、信頼感から記事を読み進めてもらうこともできます。

信頼してもらうには自分が何者なのかを証明することが、1番簡単です。

上記の具体例で言うと、ただカメラが趣味なだけの”カメラ小僧“のおすすめよりも”カメラに携わった仕事を10年間している“人が”実際に使用した感想“のほうが知りたくなりませんか。

リード文で根拠を示すには”自分が何者で””どんな経験があるのか”を示して、解決するだけの力量を持ち合わせていることを伝えることが大切です。

初心者目線の記事を書く場合には、初心者であることを強みにリード文を書くこともできます。

最後まで読んだときの未来

記事を最後まで読んでいただいたときの未来を見せることで、最後まで読みたいという欲を駆り立てることができれば完璧です。

最後まで読むと

- 一眼レフの詳しい性能がわかりますよー

- おすすめの設定方法・オプションや壊れにくい保管方法がわかります

どちらが読者にとっての有益な未来を見せることができているのかは、言わなくてもわかると思いますが後者ですよね。

詳しい基本説明なんて公式サイトを見ればいくらでも確認することができます。

しかし自分だけの視点で未来を見せることができれば、公式サイトには載っていない有益な情報になり得るのです。

- 読者は忙しい中、記事を見てくれている

- あなたの記事を見に来ているのではない

- あくまでも商品などの内容だけを見ている

上記のように読了したときのメリットを見せることができれば、本文への興味関心を引くことができます。

読者は忙しい

読者は忙しいことは忘れてはいけません。

まず記事を最後まで読んでくれる心優しい読者は、1人もいないと思っていた方が良いでしょう。

同じ文章でも”小説”と”ブログ記事”で圧倒的な違いがここにあります。

小説

- 書き手のファンであることが多い

- 起承転結で結果が最後に書いてある

ブログ記事

- 調べたいことがあり、たまたま辿り着いただけ

- 結果を先に書かなくてはいけない

小説を例に出しましたが、小説は最後まで読むことを確約された読み物です。

しかし”ブログ記事”は読み始めてから最後まで読もうか読者は決めます。

ブログ記事を探している読者は何かの疑問を抱えていて、答えをすぐにでも欲しい状態です。

そんな中、リード文にさえ答えがなかった場合はすぐに離脱して別の記事にいってしまいます。

ブログ記事を読んでいるときは、全員せっかちになります。

別の記事にいくことなんて読者にとっては、戻るボタン1つ押すだけですぐに他の記事にいけてしまいます。

読み始めてから最後まで読むかどうか決めるのは、「リード文」であることは間違いありません。

本質の本質は残すべし

リード文の1番難しいところがやってきました。

リード文ですべて書いてしまうと本文にたどり着く前に、読者は納得してしまい記事を読むことをやめてしまいます。

結論がすべてだろ?

極端に説明すると

step

1とある本についての記事です

step

2【結論】面白いかったです

step

3なぜ面白かったかは本文をどうぞ

上記は極端な話ですが、本質は「面白かった」となっています。

しかし本質の本質は記事の本文を読まなければわからないようになっています。

結論をリード文に載せるのは当たり前ですが、結論に対しての本質を利用して本文に誘導することがリード文の真の目的になります。

長すぎてはいけない

ここもリード文の肝の部分になりますが、長すぎるリード文はもはや本文と変わらなくなってしまいます。

だいたい500文字程度が読んでいて疲れないリード文の長さではないかと思います。

長すぎると先ほどの本質の本質まで踏み込んでしまい、離脱の原因になりますので注意が必要です。

本文より力を入れるべき理由

ここまで読んでいただけた方なら本文よりも力を入れなければいけない理由の8割くらいは理解してることだと思います。

しかしリード文には更なる重要さがありますので、見ていきましょう。

リード文でコケれば本文は読まれない

リード文を読んでくれているということは、タイトルを見て記事をクリックしてくれているということです。

リード文までたどり着いているということは、かなりの割合で本文まで読み進めようという意思がある状態です。

しかし下手なリード文を書いてしまうと、優良な読者もすぐに「戻るボタン」を押して別の記事へと移動してしまいます。

せっかく”タイトル””キーワード”を見てクリックしてくれたのに、リード文によって台無しになることも珍しくありません。

滞在時間を上げてSEO効果を狙う

単純にブログに読者が長く滞在しているしているというのは、Googleなどの検索エンジンからしたら良いブログだと客観的に見られることになります。

- リード文までしか見られていない記事

- 最後まで読まれている記事

上記2つではあまり視覚的には大した差がみられることはありません。

しかしSEO的には取り返しのつかない大きな差が生まれてしまうことに、危機感を感じ取れなければなりません。

滞在時間は視覚に入りずらいので軽視されがちですが、SEOを重視するのであれば外してはいけない項目の1つになります。

記事にオリジナリティを加えやすい

リード文というのは毎回決まった文言を使うことで、「またこの人の記事だ!」と認識してもらうこともできます。

一応”何者か“という点で印象に残りやすくなっているのではないでしょうか。

実績という実績がなくてもどんな人物かを載せておくことで、読者に安心感を得ることができ、さらに同じ目線くらいの発信をするのであれば共感を得やすくなります。

出だしの切り口で個性を出すことも可能です。

記事にオリジナリティを出していくことは大切で、特にリード文なんかは毎回同じような言い回しを使うこともできたりしますので、積極的にテンプレ化していくことが成功へのカギです。

リード文って本当に必要?

共感は効果的

リード文を読み本文に読み進めてもらうには、共感力なるものも必要になってきます。

問題提起をした時点で共感を得られなかった場合は、すぐに離脱されてしまいます。

この記事を例にすると

- リード文がうまく書けない⇐問題なく書ける

- 読者の滞在時間が短い⇐十分な時間滞在してくれている

- どんな項目を入れればいいかわからない⇐理解している

赤字の部分を見てもらうとわかると思いますが、まったく共感を得ることができていません。

上記のような人は人はリード文を読んだだけで離脱してしまうことが、考えなくてもわかりますね。

○○で困っていませんか?

という問いかけにピンポイントに刺せることができれば、おそらく読者に最後まで読んでもらうことできると思います。

共感は信頼感を得るのにとても大切な要素になります。

「この人わかってくれているー」

「同じようなことで困った経験があるんだー」

と親近感や共感を感じることにより、すごい身近な存在と良い勘違いをしてくれることになります。

【もくじ】もリード文の一部

リード文は”本文”や”もくじ”の前の文章と言われますが、もくじもリード文の一部と考えて見出しを作るほうが読者に興味を持ってもらうことができます。

なぜならリード文で興味/関心を引くことができても、もくじの見出し一覧を見て読者はそのページを離れてしまうことも珍しくありません。

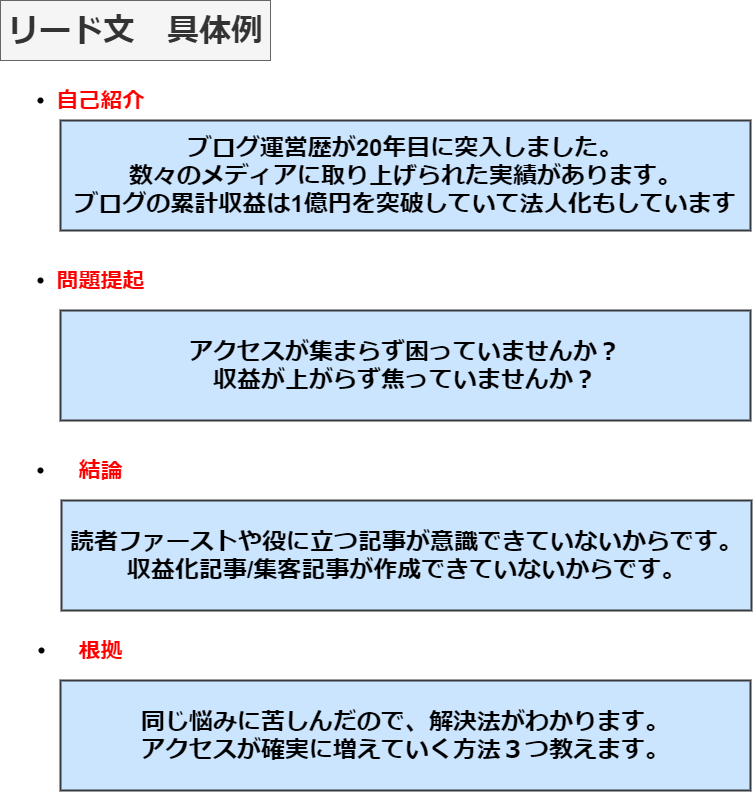

リード文の上手な書き方【具体例】

上記は具体例ですが、まず自己紹介で自分が何者なのかを示します。

次に問題提起をして読者の悩みを掘り出します。

そして結論でどんなことが原因で、どんな結果になるのかを言ってしまいます。

最後に根拠を示すことで、本文へと誘導することができます。

まとめ:練習は必要なし実績で判断すべし

- 読者が抱えている問題を提示する

- 問題を解決できる根拠を示す

- 最後まで読んだときの未来を見せる

上記の項目を確実に入れ込むことで、グッと引き込まれる文章になること間違いなしです。

リード文の練習は必要ありませんので、どんどん記事を書いていき慣れることが1番の対策になります。

リード文などのブログ記事は、あとからいくらでも修正ができますので最初はうまく書けなくても意識すべきところを意識しておけば上達はしていきます。

ブログで「まずは記事数を増やせ!」と言われる原因の1つに慣れによる上達という目的があります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント